「賀名生皇居跡のしだれ桜」国の重要文化財の邸宅前に立つ江戸彼岸の一本桜

奈良県五條市の賀名生皇居跡の建物前にある江戸彼岸の枝垂桜。建物は「堀家住宅 賀名生皇居跡」として国の重要文化財に指定されている。

「賀名生皇居跡のしだれ桜」の写真ギャラリー

賀名生皇居跡のしだれ桜の概要

賀名生(あのう)は、奈良県五條市の丹生川沿いの谷で、足利尊氏によって京の都を追われた後醍醐天皇が吉野に向かう途中に立ち寄られたという場所です。

現在この地には茅葺屋根の建物が残されており「堀家住宅 賀名生皇居跡」として国の重要文化財になっています。

賀名生皇居跡前には樹齢100年ほどの江戸彼岸のしだれ桜があり、春になると美しい花を咲かせます。

賀名生皇居跡のしだれ桜 撮影のポイント

[タイミング]

・満開は例年3月下旬から4月上旬

[光の条件]

・定番構図は北向きで日中順光

[レンズ]

・望遠レンズ

・標準レンズ

賀名生皇居跡のしだれ桜へのアクセス・駐車場情報

奈良県五條市からは国道168号を南下。6kmほど進むとトンネルがあり、トンネルの出口の左側が賀名生皇居跡になります。道路の反対側は奈良県三大梅林の一つ賀名生梅林があります。

賀名生皇居跡付近の様子

こちらが国道168号のトンネル出口です。右側が賀名生皇居跡、左側が賀名生梅林になっています。

賀名生皇居跡の駐車場

10台ほどの駐車スペースがあります。こちらは早朝や夕暮れ時は駐車場を利用することができません。早朝や夕暮れ時は近隣の路肩など通行の邪魔にならないところに駐車しての撮影となります。日中はここの駐車場を利用することができます。

「駐車場の様子」

日中は混んでいますが、比較的回転は良いので、少し待っていると駐車できることもあります。

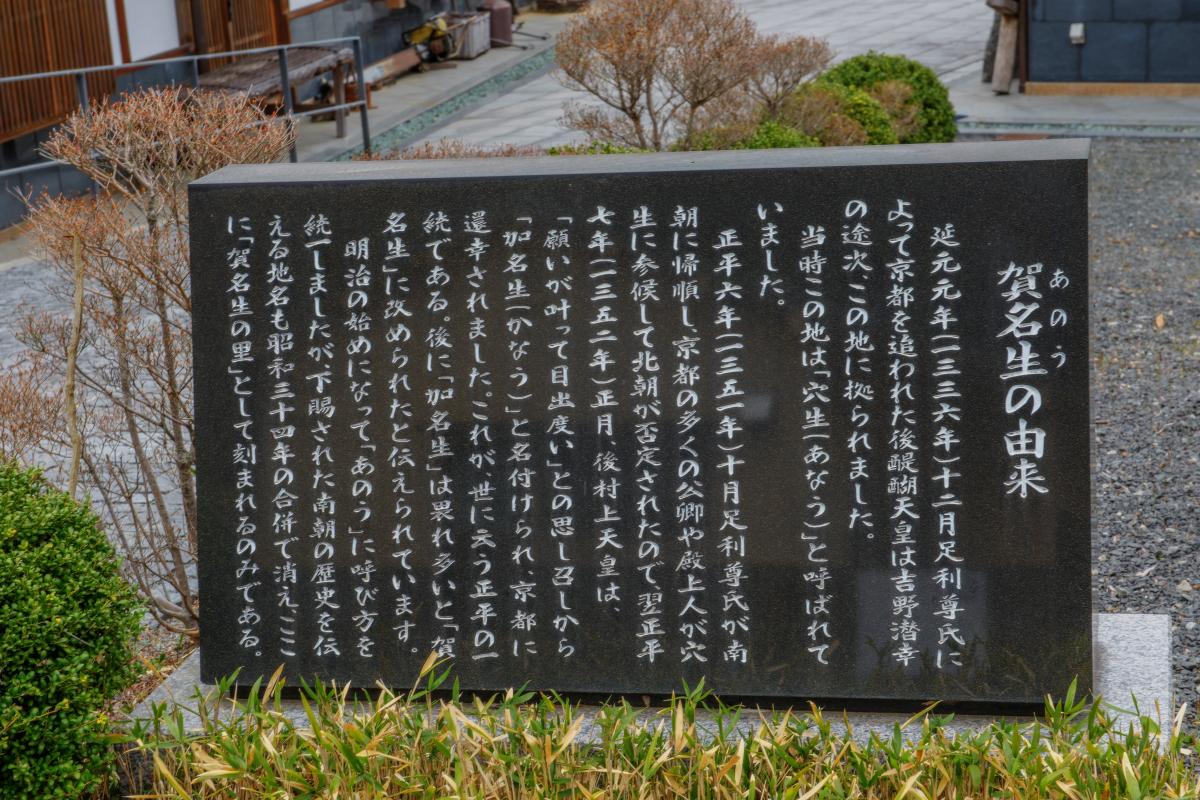

「賀名生の由来」

延元元年(1336年)12月足利尊氏によって京都を追われた後醍醐天皇は吉野潜幸の途次、この地に拠られました。

当時この地は「穴生(あなう)」と呼ばれていました。

正平6年(1351年)10月 足利尊氏が南朝に帰順し、京都の多くの公卿や殿上人が穴生に参候して北朝が否定されたので、翌正平7年(1352年)正月、後村上天皇は、「願いが叶って目出度い」と思し召しから「加名生(かなう)」と名付けられ、京都に還幸されました。

これが世に言う正平の続である。のちに「加名生」は恐れ多いと「賀名生」に改められたと伝えられています。

明治の始めになって「あのう」に呼び方を統一しましたが、下賜された南北の歴史を伝える地名も昭和34年の合併で消え、ここに「賀名生の里」として刻まれるのみである。

(以上、案内板より)

賀名生 歴史民俗資料館

駐車場から歴史民俗資料館を通って、賀名生皇居跡へと向かいます。歴史民俗資料館と賀名生皇居跡は隣接しています。

歴史民俗資料館の建物は新しく、とても綺麗です。

歴史民俗資料館を過ぎると広場があり、その奥に賀名生皇居跡としだれ桜が見えます。

茅葺の屋根と瓦の屋根、その前に背の高い美しい桜が立っています。背後の山の雰囲気も良く、フォトジェニックな空間になっていました。

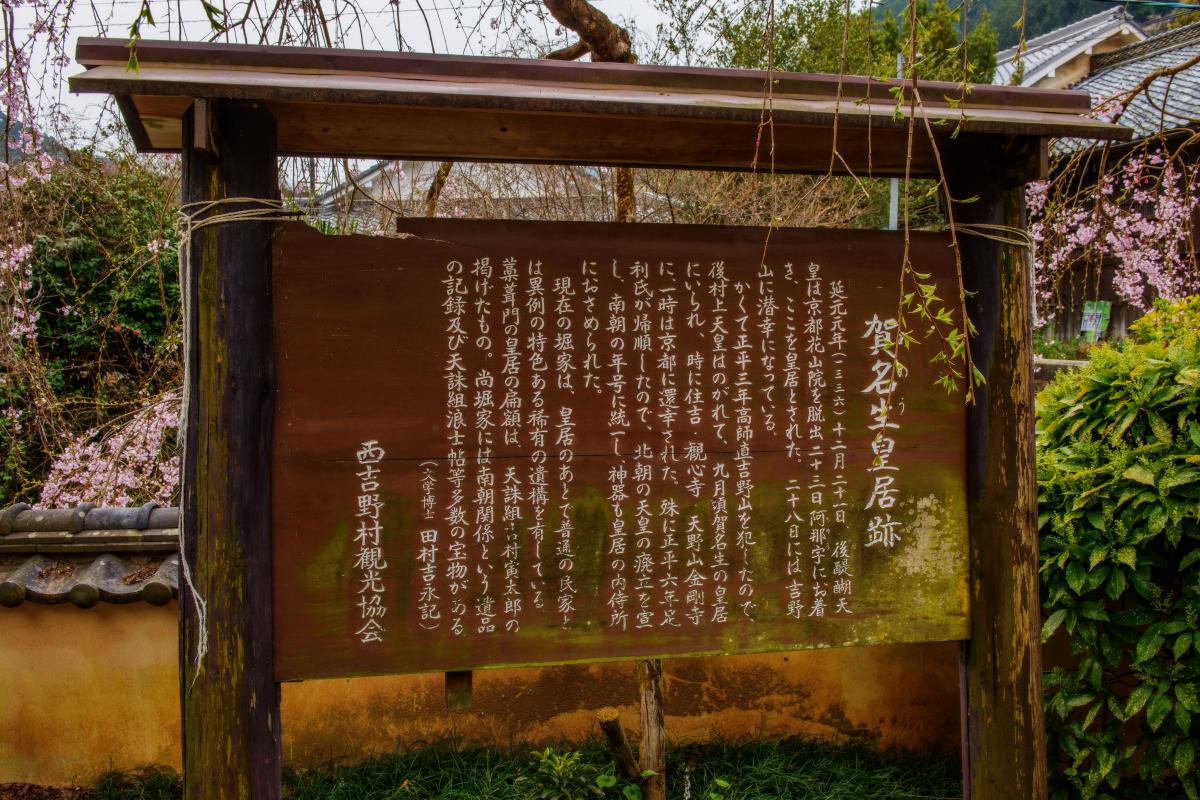

延元元年(1336)12月21日、後醍醐天皇は京都花山院を脱出 23日阿那宇にお着き、ここを皇居とされた。28日には吉野山に潜幸になっている。

かくて正平3年高師吉野山を犯したので、後村上天皇は逃れて、9月頃賀名生の皇居にいられ、時に住吉・観心寺・天野山金剛寺に一時は京都に還幸された。殊に正平6年足利氏が帰順したので、北朝の天皇の廃立し、南朝の年号に統一し、神器も皇居の内侍所におさめられた。

現在の堀家は、皇居のあとで普通の民家とは異例の特色ある稀有の遺構を有している。

茅葺門の皇居の扁額は、天誅組吉村寅太郎の掲げたもの。尚堀家には南朝関係という遺品の記録及び天誅組浪士帖等多数の宝物がある。

近くから撮影すると空が入ってしまうので、少し遠くから望遠レンズで撮影するのが良いです。

カメラマンが何人か撮影を楽しんでいましたが、やはり離れたところから望遠で狙う人が多かったです。

「縦構図」

背の高い上品な桜という印象です。花は小さく繊細でとても美しい桜でした。

「横構図」

こちらは背後の竹林を生かして撮影。左下に茅葺と瓦の屋根を入れて日本らしさを出してみました。

電柱や電線も少し入りますが、それほど気にはならないですね。

「桜と建物をバランス良く」

こちらは賀名生皇居跡と桜の全体の様子がわかるように撮影してみました。

広場の様子まで入れるとこのような感じになります。

右側にも瓦の屋根の建物があります。

歴史民俗資料館と広場

賀名生皇居跡から歴史民俗資料館側を撮影。

歴史民俗資料館も雰囲気のある建物になっています。小さな桜もあるので、歴史民俗資料館を被写体として撮影することができます。

「歴史民俗資料館と桜」

こちらの建物と桜も雰囲気が良いです。

「切り撮り」

桜の一部分をアップで撮影してみました。背後の緑が桜の花を引き立てています。

「歴史民俗資料館の桜」

歴史民俗資料館の裏山にも小さな桜がたくさん植えられていました。

「春の花と賀名生皇居跡の桜」

国道の歩道からも賀名生皇居跡の桜を撮影することができます。周辺の春の花を入れると賑やかな春を表現することができます。

賀名生皇居跡のしだれ桜 アクセスマップ(地図)

撮影スポット情報

| 項目 | Data |

|---|---|

| 名称 | 賀名生皇居跡のしだれ桜 |

| ふりがな | 賀名生こうきょあとのしだれざくら |

| 住所 | 奈良県五條市西吉野町賀名生 |

| 駐車場 | 有 / 無料 : 10台程度 |

| トイレ | 有 |