「吹屋ふるさと村」赤褐色のベンガラが彩るレトロ&ノスタルジーな町並み

岡山県高梁市にある歴史的街並みでベンガラ漆喰壁が特徴的。重要伝統的建造物群保存地区に指定されている。

「吹屋ふるさと村」の写真ギャラリー

吹屋ふるさと村の基本情報

この地は江戸時代中期頃から明治時代にかけて吹屋銅山を中心に鉱山町として栄えました。銅と鉄鉱石を酸化・還元させたベンガラの産地として国内随一の規模を誇り、最盛期には1,200人の人々が働いていました。

1974年には町並保存地区と中野・坂本・下谷地区が岡山県の「ふるさと村」に指定され、1977年には岡山県の重要伝統的建造物群保存地区にも指定されました。

1.5kmほどの通りに並ぶ建物は、屋根が石州瓦、外壁が赤褐色のベンガラになっており、他ではあまり見られない独創的な景観となっています。

吹屋の街並み

ベンガラ色の街並みは吹屋ならではの風景。

江戸時代・明治時代にタイムスリップしたような感覚を味わうことができます。

ベンガラ染めを販売するお土産店などが並んでいます。

この街並みは銅山経営・ベンガラ製造などで巨額の富を得た長者達が造りました。

1974年に岡山県の「ふるさと村」に指定されました。

レトロな感じの郵便局。

暖簾の文字が良い味を出しています。

「国の重要文化財・片山家住宅」

片山家の主屋と付属屋が国重要文化財に指定されています。

この家は200年間、弁柄の製造を続けた豪商です。

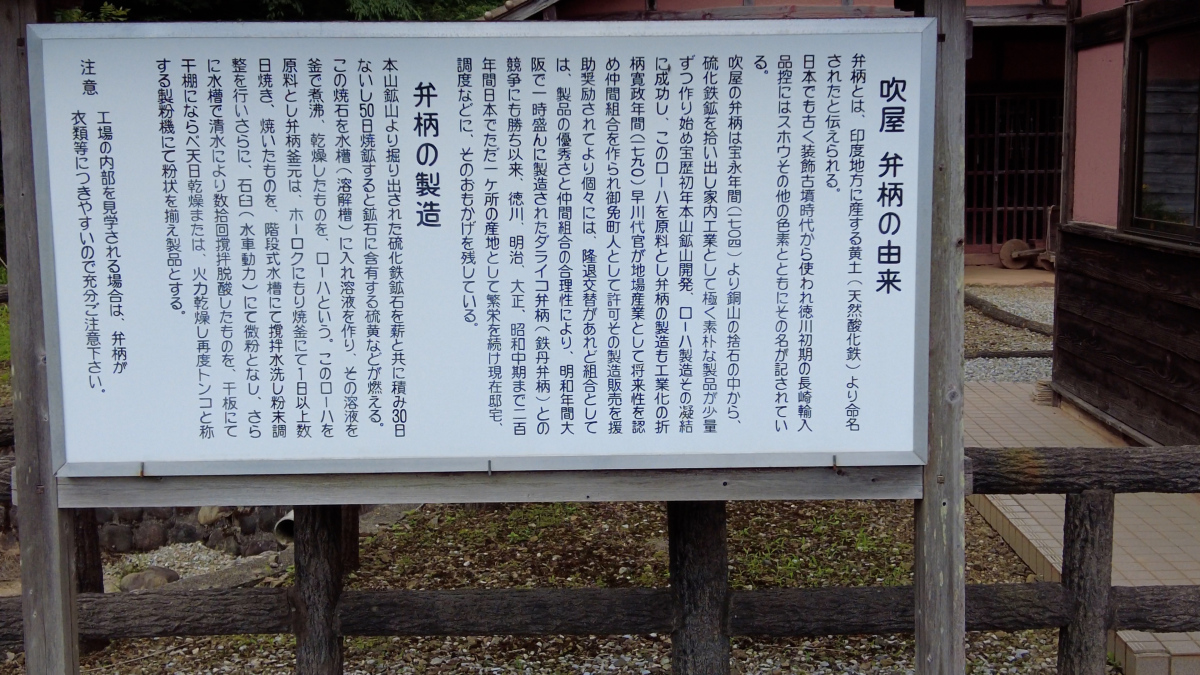

吹屋・弁柄の由来

弁柄(ベンガラ)とは、印度地方に産する黄土(天然酸化鉄)より命名されたと伝えられる。

~省略~

吹屋の弁柄は宝永年間(1704)より銅山の捨石の中から、酸化鉄鉱を拾い出し家内工業として極く素朴な製品が少量ずつ作り始め宝歴初年本山鉱山開発、ローハ製造その凝結に成功し、弁柄の製造も工業化の折柄寛政年間(1790)早川代官が地場産業として将来性を認め仲間組合を作られました。

~省略~

以上、案内板より

「ベンガラ館」

ベンガラをテーマとした博物館で、江戸時代末期から明治時代初期にかけてのベンガラ工場の建物、道具などを再現して展示しています。

ベンガラ工場の建物(再現)

吹屋の風景

赤銅色の石州瓦の街並み。

標高550m、高原地帯の山村です。

青空とベンガラ色のコントラストが美しい。

街には坂道もあり、高低差のある写真も撮れます。

宿場町のような雰囲気になりますね。

この時代に、町全体の雰囲気を統一させたのは凄いですね。

鉱山の跡地でこれだけ美しく街並みが残っているのはとても珍しいです。

坂道・カーブがあるので、いろいろな構図を楽しむことができます。

吹屋の夕暮れ~ライトアップ

ここは夕暮れからの時間帯が特におすすめです。

家に明かりが灯り、風情ある雰囲気になります。

街並みを楯構図で撮影。

吹屋ふるさと村 アクセスマップ(地図)

撮影スポット情報

| 項目 | Data |

|---|---|

| 名称 | 吹屋ふるさと村 |

| ふりがな | ふきやふるさとむら |

| 郵便番号 | 719-2341 |

| 住所 | 岡山県高梁市成羽町吹屋838-2 |

| 駐車場 | 有 / 100台 |

| トイレ | 有 |